大規模修繕の豆知識の記事一覧

施工中の様子公開大規模修繕の豆知識

北九州市マンション大規模修繕工事のマーキング調査

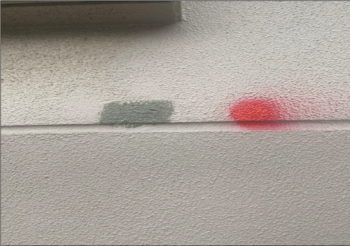

今回は、外壁塗装をする前の調査・マーキングについて紹介します。 大規模修繕工事では仮設足場工事が完了するとすぐに外壁の調査・マーキング作業に取り掛かります。 調査の範囲は磁器タイル面、吹付タイル面、バルコニーや共用廊下の壁・天井・床面、階段室の壁・踏面・蹴上・踊場・上裏、 エントランス内壁・天井等が対象となります。 ●マーキング調査とは? 大規模改修工事において、皆様がお住まいのマンションの補修工事に先立ち、タイルやモルタル及び塗装、コンクリートなどの劣化部分の調査を行います。 事前にどこの部分がどのように劣化しているのかを確認し、劣化部分に目印(マーキング)を残す調査のことをマーキング調査といいます。 カラフルな色で外壁に目印をつける為、一見落書きのようにも見えますが、事前に決めた補修工法で適切に補修工事を行うための重要な調査になります。 ♦マーキングの様子 ●音の違いで見分ける劣化状況の違い マーキング調査では劣化部分ごとに目印(マーキング)を残すとお伝えしましたが、実際の調査ではどのように劣化の種類を見分けているのでしょうか。 劣化状況は《目視で判断》する場合と《音で判断》する場合があります。 例えば、モルタルの補修工事でいえば、《目で判断》できる内容としては、モルタル表面にひび割れが入ってないか、 欠けてないか、モルタルが部分的に大きくたわんで膨らんでないかなどを確認します。 《音で判断》する場合としては、モルタルを打診して音の違いで、モルタルがきちんと接着しているか否かを確認します。 【モルタル面のマーキング調査】 モルタルの浮きや剥離の主な原因の一つとして、 日中と夜間の温度差による乾燥収縮が原因で、収縮係数の違うモルタル面と下地材が挙動することにより生じます。 その他、様々な理由から耐油の浮きや剥離が生じます。 下記写真は打診棒を使って浮き等を打診調査している様子です。《音で判断》 下地とモルタルの間に空気層ができることで音が響きます。 実際に浮いていると乾いた音がします。 打診調査で浮いてる箇所を特定できたらテープや蛍光ペンなどを使用してマーキングしていきます。 (タイルの場合はテープで囲っていき、モルタルの外壁では跡が残らないようなペンやスプレーを使用して マーキングを行います) 打診調査により浮いてる箇所特定し マーキングしていきます。(こちらの現場はモルタル外壁だったためスプレーを使用して行いました) 建物図書がある場合には実際の建物と並行して図書に必要な補修箇所を書き込んでいきます。 見積の時点では概算での数量になりますので実際に足場を組んで打診調査を行ってみたら倍近い数量があったという事もあります。 このような場合は発注者様と協議を行いどの様に進めていくか話し合いをおこなってから作業を始めていきます。 逆に数量が少ない場合もあるのでこのような場合にも発注者様と協議をしてから作業を進めていきます。 打診調査は目視では分からないこと明確にしていくのが目的ですので大規模修繕工事では絶対に必要な項目になります。 人通りのある場所では外壁のタイルやモルタルが落下してしまうと大事故につながるので打診調査で脆いところを 発見し事故防止に役立てることができます。 ♦まとめ 今回は外壁塗装工事を始める前に必要なマーキング調査について説明させていただきました。 見た目だけでは判断できない劣化状況についても打診棒を使用した打診音の違いで判断することが必要です。 マーキング調査は下地補修前に劣化状況を見極める為の重要な調査です。 マーキング補修では0.3mm以下のヘアークラック、0.3mm以上のクラック、爆裂、外壁浮き等の傷みの種類や 大小に分けてスプレーの色や印を変えてマーキングを行うと作業効率が上がります。 2023年5月16日 更新

北九州市での大規模修繕工事スパンと劣化事例等について

北九州市で初めて大規模修繕工事をお考えの皆さんへ 今回は主に大規模修繕工事の工事スパンと劣化について記した いと思います。 マンションの塗り替え・大規模修繕工事は、 およそ10~15年周期で行われる修繕工事です。 修繕の内容、規模によっては、工事費用が数千万になることもある大掛かりな工事ですので 費用を無駄にせず、かつ満足する工事を成功させるために、 マンション大規模修繕工事の基礎知識を理解しておきましょう。 大規模修繕の「修繕」は、簡単に言えば修理です。そのため、原状回復を意味します。 なぜ、修繕をしないといけないかといいますと、建物を長持ちさせるためです。 強固な鉄筋コンクリートといえども、長期に渡ってメンテナンスを怠ると、劣化がすすみ、 建物の寿命を大きく縮めることとなります。 劣化事例として 1:外壁のカビ・コケ 外壁の含水率の上昇が原因 塗膜の劣化により、外壁の含水率が高まる と、カビやコケなどの微生物が発生します。 日本の温暖多湿な気候・風土も繁殖を助長し ます。 2:外壁のチョーキング 塗膜の撥水・防水機能が低下 塗膜が熱や紫外線の影響で風化し、樹脂が 希薄になると、顔料が粉状に表面に浮き、触 ると手にチョークの粉のように付着します。 3:外壁のひび割れ 水分が内部に侵入、劣化を誘発 コンクリートが中性化すると、建物自体の軸 となっている内部鉄骨が錆び、膨張して爆裂 を誘発します。 耐震性を低下させることも。 4:屋上防水の劣化 放置すると下地材が腐食 紫外線、雨・風・寒冷など環境変化の繰り返し により、シート接着面の強度が低下し、割れ や剥がれが生じます。雨漏りの大きな原因に なります。 5:付帯部の劣化 部位により、劣化症状は様々 付帯部は部位により、素材が異なるため、 劣化症状も多様です。雨樋や塀、帯板など付帯 部の劣化は雨漏りの原因となり、また、美観性を 損ねることになります。 このような劣化の進みを大規模修繕は何年に一度くらいの周期で工事すべきかといい ますと、最大でも15年に1回は必ず行うのが一般的です。 国土交通省の統計によると12年±2年程度の周期で大規模修繕工事が実施されています。 最近はこの12年±2年というスパンをいかに長く改善させる事ができるかが大きな課題と なっております。 一方、各回に実施される内容については、通常は経年劣化や不具合の補修をする原状回復を 目的とする修繕が1~2回目の向上や建物のスペックを改良する改修が組合様の合意形成に もとづいて行われることが多くなります。 屋根・外壁の施工の目的は、「見た目を美しくする」のも大事ですが、本来の目的は、 雨水の侵入を防ぎ大切な収益物件を長持ちさせるために行います。 修繕積立金の額・雨漏りの発生など、建物の傷み具合・見た目の状態も考慮して 決めましょう。 2023年4月25日 更新

北九州市で大規模修繕の費用のコストダウンを考えるなら!

北九州市にも数多くの大規模修繕工事の専門店がありますが、今回は当社が考える大規模修繕工事のコストダウン方法についていろんな角度からOB様からの声も元に3点お伝えしたいと思います。 ① 見積りを揃えるポイントは? ② 重要な工事個所を理解していますか? ③ 建物のデザインがコストダウンにつながるって本当なの? ①見積りを揃えるポイントは? まず大規模修繕工事の業者をどこに頼むと一番良いのかという点で、外壁塗装専門の会社と大規模修繕工事専門の会社があります。外壁塗装専門の会社では塗装工事は得意としていますが外壁改修工事や防水工事、シーリング工事はあまり得意としていませんので大規模修繕工事の専門店がおすすめです。その中でも工事実績が豊富な会社に限ります。工事会社が選別できましたら最低3社のお見積りを揃えましょう。大規模修繕工事の専門業者からの見積りは、共通仮設工事 直接仮設工事 下地補修工事 外壁塗装工事 鉄部塗装工事 防水工事 雑工事のようにそれぞれの業者で項目を揃えて数量の違いや使用材料の確認を行うことが大事です。特に下地補修工事は精算工事となりますので後で多額の追加が出ないように気を付けましょう。費用が掛かりますがトラブルを避けるため設計管理方式を採用して設計会社の管理のもと仕様書を作成して入札を行う方法も一つの手段です。数量と仕様を揃えて公平な見積りを揃えて業者を選定しましょう。 ② 重要な工事個所を理解していますか? 大規模修繕工事はやりたいけど高額なため費用が足りないというオーナー様は数多くおられますが、1度に全て工事を行わなくても工事に順位をつけて計画的に行うオーナー様もおられます。1番大事な個所は屋上防水や外壁欠損ですがタイルや外壁が滑落して事故につながるという点では下地補修工事が最優先です。欠損箇所が多い外壁面から行う方法もあります。次に防水ですが既存の防水層がどのような状態か確認して次に行う防水方法が決まりましたら定期的にメンテナンスを行うと次からのコストダウンにつながります。防水工事をやらなければいけないという事はこれまで防水のメンテナンスを怠っていたという場合もありますので定期的な防水メンテナンスは必ず行いましょう。通路や内階段は足場が無くても工事が可能ですので最後に計画される方も多いようです。 ③ 建物のデザインがコストダウンにつながるって本当なの? マンションオーナー様のお悩みの種はやはり入居率です。大規模修繕工事を行う際に古くなった建物を修繕することは大切な事ですが入居がつかなければ修繕費の回収がままならず頭が痛いことになります。そこでせっかくの大規模修繕なので外壁の配色やデザインを一新することで入居率を高め修繕費の回収に繋げましょう。業者まかせにされる方はなかなかいませんが自らが配色を決めたり既存の色のままで工事を行っても現代の流行の建物に入居は偏ってしまいがちです。現代の建物に近い配色にすることにより古い建物との差別化を最大限に図り入居率を高めましょう。建築デザイナーさんに建物の写真を送り依頼する方法もありますが因みに当社では4~5パターンのオシャレなデザインをCGにしてイメージしています。 2023年4月11日 更新

大規模修繕の屋根工事に確認申請は必須?建築基準法の規定や用語を解説

大規模修繕が必要な建物の屋根や屋上は、一般的な住宅に比べると広大です。 そのため、「建築確認申請」が必要かどうか、気になる人もいるのではないでしょうか。 この記事では、大規模修繕の屋根工事に建築確認申請は必要なのか、建築基準法ではどのように定められているのかなどを紹介します。 また、建築基準法に出てくる言葉の定義も併せて解説します。 大規模修繕の屋根工事に建築確認申請が必要な場合 大規模修繕の屋根工事には、建築確認申請が必要な場合があります。 建築基準法では、屋根を、建物の主要構造部のひとつと定めているからです。 主要構造部には、屋根を始め、壁や床、柱などが含まれており、そのうちのひとつ以上の面積を過半(半分以上)修繕する場合、建築確認申請が必要になります。 屋根の主要構造部の過半を修繕する工事とは、以下の内容を指します。 屋根の半分以上や下地まで替える場合 屋根を半分以上修繕する工事とは、屋根の形状を変える、屋根は野地板から下、下地まで替える葺き替えなどが、建築基準法の「大規模な修繕」に該当します。 大規模修繕が必要なビルやマンションの場合、一般的な住宅のような屋根はないので、陸屋根、もしくは屋上部分が屋根に該当します。 修繕方法は、防水シートの張り替えや、塗装などです。 下地まで修繕する工事ではないため、建築確認申請は不要になります。 修繕が下地まで達するケースでは、建築確認申請が必要です。 建築確認申請が必要なのになされていないと、罰則を受ける可能性が出てきます。 心配な場合は、コンサルタントや大規模修繕を依頼する業者に確認してもらいましょう。 自治体によってルールが異なることも 建築確認申請が必要かどうかの基準や費用、申請の期間は、自治体によって異なります。 事前に、自治体や民間の確認検査機関などに確認し、住んでいる地域ではどのような取り決めになっているか確認しておきましょう。 大規模修繕の屋根工事に建築確認申請が不要の場合 大規模修繕の屋根工事で建築確認申請が不要なケースには、 ・屋根の下地まで補修しない工事 ・屋上防水の塗装や修繕だけの工事 ・屋根の過半を超えない工事 などがあります。 以下で理由を詳しく解説します。 屋根の下地まで補修しない工事 屋根材の葺き替えや塗装など、下地材をつつかない表面だけの修繕工事は、屋根の半分以上に値しないと判断されることが多いです。 自治体によって判断が異なるため、確認してみましょう。 屋上防水の塗装や修繕だけの工事 屋上防水の塗装や修繕は、主要構造部の一部分の補修とみなされます。 下地まで修繕するケースでは、建築確認申請が必要です。 主要構造部の過半を超えない工事 屋根のみならず、外壁なども含めた主要構造部のうちの1種以上で、過半を超えない修繕の場合、建築確認申請は不要となります。 大規模修繕の建築確認申請とは ここでは、建築確認申請について詳しく解説していきます。 建築確認申請とは、一定以上の大きさの建物を建設、改修しようとするときに必要な申請のことです。 工事が始まる前に、建築主や設計者が代理人として、民間の指定確認検査機関に申請します。 申請が通ると、建築確認済証が交付され、ようやく工事を始められるのです。 建築基準法上、建築確認申請が必要になる工事には、建築物の建築、大規模な修繕または模様替、駐車場や高架水槽などの工作物、煙突や昇降機などの建築設備の設置があります。 建築基準法による大規模修繕に建築確認申請が必要なケース 大規模修繕の中で建築確認申請が必要なケースは、建築基準法第6条「建築物の建築等に関する申請及び確認」の中で言及され、第1〜4号の4つに分けられています。 第1号は、特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの、第2号は木造の建築物で、3階以上を有している、もしくは延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル、または軒の高さが9メートルを超えるもの、第3号は、木造以外の建築物で、2階以上を有している、または延べ面積が200平方メートルを超えていること、第4号は、第3号の建築物を除いたほかの建物で、都市計画区域、もしくは準都市計画区域である、景観法などによって指定された区域内における建築物としています。 ここで紹介した第1〜4号までに該当する建築または増改築、修繕、模様替を行うときは、建築確認申請が必要です。 建築基準法による大規模修繕に建築確認申請が必要ないケース 上記で説明した第4号に該当する建物は、建築する場合に建築確認申請が必要になります。 しかし、大規模な修繕や模様替の場合は不要です。 第4号に該当するのは、2階建ての木造住宅や鉄骨造の平屋、延べ面積が200平方メートル以下の事務所などの建物です。 建築基準法第6条の第1〜3号に該当する建物の規模以下の建物を指しています。 また、第4号には「4号特例」という規定があります。 4号特例とは、「建築士が設計を行なった2階建て以下の木造住宅などの小規模建築物に関しては検査を省略できる」というものです。 建築確認申請に欠かせない構造計算書を添付する必要がないため、第1〜3号の建物の申請よりも提出物を簡略することが可能です。 ただし、構造の安全性についてのチェックは必要となります。 建築基準法上の大規模修繕と模様替の定義 建築基準法上の大規模の修繕と模様替の定義や、ここまで頻発していた主要構造部、過半といった言葉の意味について解説します。 建築基準法や建築確認申請に関係する言葉は、聞き慣れない、使い慣れない言葉ばかりという印象ではないでしょうか。 申請するときにわからないということがないように、しっかりと理解しておきましょう。 大規模の修繕とは 建築基準法上の『大規模』とは、「主要構造部の一種以上が過半(半分以上)を超える範囲」を指す言葉です。 『修繕』とは、「既存のものをだいたい同じ位置に復元し、現状回復すること」を言います。 2つの言葉を組み合わせると、主要構造部の一種以上で、過半(半分以上)の範囲を修繕する工事のことを『大規模な修繕』と呼ぶことになります。 大規模の模様替とは 大規模については、『大規模な修繕』と同じく、「主要構造部の一種以上が過半(半分以上)を超える範囲」を意味します。 『模様替』とは、「建築物の基本的な構造や規模、機能を損なわない範囲で改造すること」を指し、原状回復ではなく性能アップを目的とする工事を意味する言葉です。 よって、『大規模な模様替』とは、主要構造部の一種以上で、過半(半分以上)の範囲を模様替することを指します。 主要構造部、過半とは 『主要構造部』とは、建物の構造上重要な部分を意味する言葉です。 壁、柱、床、はり、屋根または階段が、それにあたります。 主要構造部に含まれないのは、以下のような建築物の構造上重要でない部分です。 ・間仕切壁 ・間柱 ・附け柱 ・揚げ床 ・最下階の床 ・廻り舞台の床 ・小ばり ・ひさし ・局部的な小階段 ・屋外階段 『過半』は、修繕や模様替えの範囲を示し、「半分以上」や「1/2超え」などと表記されることがある言葉です。 以上を踏まえて、『大規模な修繕』とは、建物の壁や柱、床などの主要構造部の一種以上を、過半に渡り現状回復するための工事であるといえます。 また、『大規模な模様替』は、建物の壁や柱、床などの主要構造部の一種以上を、過半に渡り、性能アップを目的に改造することを指す工事だと理解できます。 大規模修繕の屋根工事に建築確認申請が必要かどうか自治体に確認してみよう 大規模修繕の屋根工事に、建築確認申請は必要な場合とそうではない場合があります。 建築基準法に基づき判断するものですが、自治体によって、または施工する業者によって判断が異なるケースが考えられます。 建築確認申請が必要にもかかわらずしなかった場合、その建物は違法建築物になってしまい、懲役や罰則を受ける可能性があるので注意が必要です。 大規模修繕や模様替えを行う際は、自治体や業者に確認し、明確にしてから工事を始めるようにしましょう。 2022年2月9日 更新

大規模修繕の費用や修繕積立金などの目安を紹介!不足時の対策も併せて

「大規模修繕の費用の目安はどれくらいなのか?」 「費用の目安を知るための方法とは?」 大規模修繕の費用は、ほかの工事に比べると高額です。 工事が成功するかどうかと同じくらい、心配に思う人も多いでしょう。 大規模修繕は、綿密な計画を立てて準備します。 しかし、目安としてどれくらいの資金が必要になるのか、これからマンションのオーナーになる人、修繕計画を立てようと考えている人は事前に知っておくと安心です。 この記事では、大規模修繕の費用と修繕積立金の目安を解説します。 大規模修繕の費用目安 国土交通省『マンション大規模修繕工事に関する実態調査』と『東京都マンション実態調査結果 2013』を元に、マンションの大規模修繕にかかる総額、戸あたり、工事別の費用目安を紹介します。 大規模修繕の実際の費用は、マンションの規模や劣化症状の進行具合で異なるので、その点に留意して読み進めてください。 大規模修繕の費用総額の目安 国土交通省によると、マンションの大規模修繕の費用総額の平均は、1回目と2回目だと3,001〜3,500万円、3回目なら2,001〜2,500万円となります。 東京都の調査では、分譲マンションの場合、平均で1,000超〜3,000万円、賃貸マンションの場合、平均で3,000超〜5,000万円となっています。 大規模修繕の戸あたり工事の費用目安 次に、国土交通省の調査をもとに、戸あたり工事の費用目安を紹介します。 75〜100万円かけるケースが一番多く、次いで100〜125万円、50〜75万円となっています。 1回目の戸あたり工事は100万円、2回目は97.9万円、3回目以上だと80.9万円が平均です。 大規模修繕の工事別の費用目安 大規模修繕では主に、外壁工事、防水工事、仮設工事などを行います。 外壁工事は、大規模修繕の大部分を占める工事で、塗装やシーリング補修などが含まれます。 東京都の調査では、分譲マンションの約85%、賃貸マンションの約70%が行うという結果になっています。 国土交通省の調査では、24%を占める工事です。 大規模修繕の費用総額が2,000万円だとしたら、そのうちの500万円が外壁の補修に使われます。 防水工事は、屋上やベランダなどの防水層の補修工事のことを指します。 東京都の調査では、分譲マンションの場合、屋上は約80%、ベランダと廊下は約70%、賃貸マンションの屋上が約70%、ベランダと廊下は約40%の割合で行われる工事です。 国土交通省の調査では、大規模修繕の22%で行う工事としています。 総額が2,000万円の工事の場合、約440万円が防水工事にあてられる計算です。 仮設工事には、足場や養生シート、仮設トイレの設置などが含まれます。 国土交通省の調査では、全体の工事の約19%と、大規模修繕の中でも3つ目に大きな割合を占める工事です。 2,000万円の工事なら、そのうちの380万円が防水工事にあてられます。 大規模修繕の修繕積立金の目安 大規模修繕は、「修繕積立金」という特別に徴収した資金を使って行う工事です。 ここでは、修繕積立金について、そして徴収する費用額の目安を紹介します。 修繕積立金とは 修繕積立金とは、入居者から毎月徴収する、大規模修繕のための資金のことです。 積立方法には、計画期間の間、均等な額を積み立てる「均等積立方式」と、最初の積立額を抑えて徐々に値上げしていく「段階増額積立方式」があります。 国土交通省が推奨しているのは、均等積立方式です。 均等積立方式は、金額が値上がりしないので、安定して徴収できる点がメリットです。 ただし、最初から一定の金額を徴収するため、購入してすぐは負担に感じる入居者もいるでしょう。 段階増額積立方式は、月にかかる費用を安く見せられます。 しかし、増額を念頭に置いた方法でもあるため、最初は安くても後々の値上げは避けられず、トラブルの元になることがあります。 修繕積立金の目安 国土交通省による平成30年度の調査では、修繕積立金の平均は11,243円となっています。 しかし、完成年次別に徴収されている修繕積立金の平均額は、昭和44年では26,365円、平成6年では11,413円、平成26年では9,244円と、大きな差があります。 これは、平成27年以降に完成したマンションの7割近くが「段階増額積立方式」を採用しているためです。 どちらの積立方法にもメリット、デメリットがあります。 その点を留意して、入居者の理解を得られる積立方法を選ぶようにしましょう。 大規模修繕の費用目安の算出方法 大規模修繕の費用の算出方法を紹介します。 実際の修繕工事にどのくらいかかるのかは、建物の状態を参考にしなければなりません。 ここでは、大規模修繕を行う前に欠かせない、建物診断について解説します。 建物診断する 建物診断は、建物の状態を知るための検査です。 大規模修繕が必要な時期や、どんな修繕工事が必要なのか、どれくらいの費用がかかるのかなどがわかります。 大規模修繕の予定表である「長期修繕計画」を立てる際に行うのが通例です。 建物診断のやり方 診断方法は、目視や打診などの一般的な外壁診断、サーモグラフィーを使う外壁診断、入居者へのアンケート、ドローンを使った屋根や外壁の調査などです。 建物診断の項目は、大規模修繕の回数に応じて変えることができます。 1回目の大規模修繕は、築年数が13〜16年の頃に行われるのが一般的です。 その時点で、躯体が劣化していることは稀なので、一部を破壊して行う物理調査は行わなくてもいいでしょう。 このように、診断項目を選んで依頼すると、費用の節約につながります。 修繕積立金が不足しそうなときの対策 修繕積立金が不足しそうなときには、 ・借入や一時金の徴収 ・大規模修繕の延期 ・修繕内容の見直し ・管理費の削減 などの方法があります。 修繕積立金は不足しないよう積み立てるのがベストです。 しかし、それができないこともあるでしょう。 以下で解説する対策を知っておくと、不足を起こさないために、事前に備えることができます。 借入や一時金の徴収 公的機関や金融機関から借したり、入居者から一時金を徴収したりする方法です。 借入は、入居者に負担がかからないのがメリットです。 しかし、ローンなので返済しなければなりません。 一時金は、大規模修繕のタイミングや10年ごとなど、決まった周期で入居者から徴収する修繕費用のことです。 入居者に負担を強いる方法なので、理解を得る必要があります。 大規模修繕の延期 大規模修繕の時期を延期し、その間に資金を集めるのも方法のひとつです。 しかし、大規模修繕を延期すると、修繕箇所の劣化が進む可能性が考えられます。 劣化症状がひどくなったり、修繕箇所が増えたりすれば、より費用がかかってしまうことにもつながります。 延期を決めたら、できるだけ早く新しい日程を組み直しましょう。 修繕内容の見直し 修繕内容を見直し、今しなくていい工事を省くと、そのぶんの費用を浮かせることができます。 外壁や屋上の防水層など、設備の古くなった部分の改修だけを行い、インターフォンやバリアフリー工事など、グレードアップは次の機会にするといった方法を試してみましょう。 管理費の削減 マンションの管理費とは、共用スペースを管理する管理人の人件費や備品費、補修費などにあたる費用のことです。 各戸の専有面積の割合に応じて算出され、相場は10,000〜15,000円となっています。 管理業務や加入している保険などを見直し、捻出したぶんを修繕積立金にすることが可能です。 ただし、管理費は毎月、入居者によって支払われるものです。 できるだけ早い段階で管理費の内訳を見直さないと、大規模修繕までに資金を貯めることが難しくなるので注意しましょう。 大規模修繕の費用や修繕積立金の目安を押さえておこう 大規模修繕の費用や修繕積立金の目安を知っておくと、適正な条件での修繕工事を依頼しやすくなります。 実際の費用は、建物の規模や状態によって異なります。 この記事で紹介した費用の目安は、業者に依頼する前に知識のひとつとして押さえ、参考にしましょう。 2022年2月7日 更新

大規模修繕を成功させるためのチェックポイントとは?

大規模修繕は、1回目だと築13〜16年目で行われる工事です。 毎年のように行うものではないため、毎回やり方をチェックしているというオーナーや大家さんは多いのではないでしょうか。 この記事では、大規模修繕を成功させるためのチェックポイントを紹介します。 修繕箇所、業者選び、見積もりのチェックポイントを一緒に確認し、準備と工事を着実に進めましょう。 大規模修繕を成功させるためのチェックポイントとは? 大規模修繕は、大家さんやオーナーにとって財産である建物を長く使うために欠かせない工事です。 建物の寿命を左右するといっても過言ではありません。 そんな大規模修繕を成功させるために、チェックしておきたいポイントには、 ・修繕箇所 ・業者 ・見積もり の3つがあります。 修繕箇所 修繕箇所は、大規模修繕で直す箇所のことを指します。 大規模修繕では、工事の回数や劣化症状の進行具合で修繕箇所が異なります。 修繕する箇所が増えれば、費用も大きくなるのが一般的です。 修繕が必要な劣化症状の種類や、起こりやすい箇所などを事前に知っておくと、修繕にかかる費用の見当をつけられるようになります。 業者 工事の仕上がりは業者次第、といっても過言ではありません。 大規模修繕がうまくいけば、結果として、建物への入居者の満足度や入居率にも影響を与えます。 適正な業者を選ぶことで、建物の寿命を伸ばしたり、資産価値を上げたりできるでしょう。 見積もり 見積もりは、工事内容や費用だけではなく、業者について知る手立てでもあります。 普段、生活していてよく目にする書類ではないため、どこに注目すればいいかわからない人が多いのではないでしょうか。 特に、大規模修繕のような、多くの材料や多額の費用を使う工事では、書かれている数字の大きさに驚くはずです。 見積書は、費用に関わることでもあるので、しっかりと見極められるようポイントを押さえておきましょう。 大規模修繕での修繕箇所のチェックポイント 大規模修繕の修繕箇所でチェックしたいポイントには、 ・外壁 ・屋根・屋上・バルコニー ・給排水設備 があります。 どれもチェックしたい箇所を知っておくと、自己診断の際にも役立ち、修繕の要否や費用の見当を付けやすくなります。 外壁 国土交通省「マンション大規模修繕工事に関する実態調査」によると、外壁は、大規模修繕の中でも大部分を占める修繕箇所です。 紫外線や雨風に晒され続けるため、クラック(ひび割れ)や変色、塗膜やタイルの膨張などの症状が起こりやすくなっています。 クラックや膨張を放っておくと、建物内部に水が浸透し、躯体を傷めたり、外壁が落下したりする危険性を高めます。 補修方法は、塗装や張り替え、シーリングの打ち替えなどです。 大規模修繕の前に不具合が見つかった場合には、都度メンテナンスしておくと安心です。 屋根・屋上・バルコニー 屋根や屋上の防水層の傷みは、雨漏りの原因になります。 バルコニーの手すりや鉄部など、露出している部分が錆びていると、見た目が悪くなり、建物の印象に影響を与え兼ねません。 塗装している部分が変色したり、サビたり、チョーキング(白い粉をふく現象)を起こしていたりする場合は、修繕のサインです。 また、屋上やバルコニーは、防水層のチェックも大切です。 国土交通省の調査によると、床と屋根の防水工事は、大規模修繕の中で22%を占める工事とされています。 防水層は傷むと、躯体に雨水が侵入する恐れがあり、漏水や雨漏りにつながる危険性があるので注意が必要です。 補修方法には、塗装や防水層の張り替えなどがあります。 給排水設備 給排水設備は、築26〜33年前後で行われる、2回目の大規模修繕で増える修繕箇所です。 普段から点検できる水槽とポンプはもちろん、素人ではわかりづらい給排水管のチェックと補修を行います。 水槽の天板やパッキンは劣化していないか、ポンプや給排水管は腐食を起こしていないかなどがチェックポイントです。 専門的な知識が必要になる箇所なので、目視ではわかりにくい水槽内部や給排水管の中の状態については、専門家に依頼して確認しましょう。 大規模修繕での業者選びのチェックポイント 大規模修繕のみならず、業者選びは工事を成功させるうえで最も重要な工程といってもいいでしょう。 業者の働きで、工事の仕上がりに差が出ます。 業者選びでは、 ・建設業許可証を持っているか ・大規模修繕の実績はあるか ・居住者やトラブルの対応に慣れているか ・点検や保険などアフターフォローは万全か といったポイントに注意してみてください。 建設業の許可を受けているか 建設業の許可とは、建設業を請け負う業者に必要な国や自治体からの許可を指します。 しかし、すべての工事や業者に必要というわけではありません。 建設業の許可が必要になるのは、請負代金が1,500万円以上の工事や、150平方メートル以上の延べ面積を持つ木造住宅、1件の請負代金が500万円以上の工事に限ります。 それ以外の工事を請け負う業者は、必要ありません。 しかし、建設業の許可は、専任の技術者がいる、労働環境が整っている、契約に関して誠実な業者であるということが、国から認められている業者でしか取得できません。 優良な業者に工事を依頼したいと考えている場合は、建設業の許可を受けている業者を選びましょう。 国や自治体から許可を取得しているかどうかは、業者のホームページで確認できます。 大規模修繕の実績があるか 大規模修繕の実績の要否も、工事の仕上がりに影響します。 実績があるというのは、単に社歴が長いということではありません。 大規模修繕の工事を請け負った数や、依頼者からの評価が大事です。 こちらも、業者のホームページ上で実績を公開している場合があるので、チェックしてみましょう。 また、業者が実際に修繕工事をしたマンションやビルを見学する方法もあります。 居住者やトラブルへの対応に慣れているか 大規模修繕は、居住者が実際に生活している場所で行う工事です。 オーナーや大家さんが、常にその場にいられるわけではありません。 よって、業者には、クレームが起きないよう居住者とコミュニケーションが取れる能力が問われます。 長期間に渡り、業者や職人などが建物を出入りすることに、ストレスを感じる居住者もいるでしょう。 また、工事には音やにおいも付きものです。 窓を開けられない日があったり、いつも通りの生活を過ごせなかったりします。 そのようなときに、配慮ある言動を取れるかが重要です。 職人の対応力を事前に知ることは難しいので、業者の顔である営業担当者の対応を判断材料にするといいでしょう。 点検や保険などアフターフォローは万全か 大規模修繕後の不具合に対応してくれるか、瑕疵保険に入っているかなども、事前にチェックしておきたいポイントです。 また、建物の近くに業者があると、何かあったときの対応が早くなるケースがあります。 地域で評判がいい業者に依頼するのもメリットになります。 大規模修繕での見積もりのチェックポイント 見積もりとは、工事の金額や量、期間などが書かれた概算書のことです。 大規模修繕はほかの工事とは異なり、使う材料も多く、金額も高くなります。 見積もりを普段からよく見るという人も少ないので、その妥当性が判断できない人もいるのではないでしょうか。 ここでは、 ・工事項目 ・数量と単価 ・材料の種類やメーカーの名前 ・金額 など、大規模修繕の見積もりでチェックしたい4つのポイントを紹介します。 工事の項目は詳しく書かれているか 工事の項目とは、工事する箇所や内容のことです。 大規模修繕では、劣化診断や長期修繕計画、図面、入居者や管理者の意向などを参考に決めます。 詳しく書かれていないと、どのような工事をするのかわからず不親切な印象です。 数量や単価が詳しく書かれているか 材料の数や単価が「一式」とだけ書かれているケースは、要注意です。 数量や金額を少なく見積もっていることも考えられ、追加費用として後々請求されるケースがあります。 見積もりを読んでわからない部分があれば、その場で質問できるようにしましょう。 使用する材料やメーカーの名前が書かれているか 材料は、使う量やグレードで金額が変わります。 明細が書かれていないと、希望していない低いグレードの材料が使われることになっていても気づけません。 また、書類上では少なく見積もり、のちのち追加工事として金額を上乗せしようとする業者もあるため、注意しましょう。 金額は正しいか 正しい金額が書かれているかも、重要なチェックポイントです。 数量や単価、材料のメーカー、グレードなどが書かれた見積もりは、計算がしやすいので、確認しやすいでしょう。 また、業者選びに欠かせない相見積もりもしやすくなります。 大規模修繕を成功させるために押さえたいポイント 最後に、 ・定期的に長期修繕計画を見直す ・相見積もり ・業者と入居者とのコミュニケーションを欠かさない ・修繕費用の相場を調べておく といった、大規模修繕を成功させるために押さえたいポイントを紹介します。 定期的に長期修繕計画を見直す 大規模修繕の計画表である長期修繕計画は、定期的に見直しましょう。 長期修繕計画には、大規模修繕を実施する時期を始め、工事項目、費用などが盛り込まれます。 国土交通省は、5年ごとの見直しを推奨しています。 劣化症状やその進行速度などは、環境やメンテナンスの頻度、方法などに影響を受け、当初の計画通りに工事できることが稀です。 よって、定期的な見直しが必要になります。 また、計画を立てたときよりも物価が上昇し、材料費や人件費が上がることも考えられます。 定期的に見直せば、修繕箇所や費用について、現状に合わせた工事が計画できるでしょう。 相見積もりする 相見積もりとは、同じ工事内容で、数社から見積もりを取ることを意味します。 1社だけだと、工事内容や費用、材料などが妥当なのかわかりません。 2〜3社の見積もりを比べることで、見積もりの内容の妥当性がわかります。 相見積もりすることで、費用を抑えて質のよい工事を行う業者が選べるでしょう。 業者と入居者とのコミュニケーションを欠かさない クレームが起きないよう、日頃から入居者や現場にいる職人から意見を聞く体制を整えましょう。 不安や不満を聞き出したり、トラブルを解決したりするのは、居住者への配慮につながります。 工事の始まりと終わりにだけ顔を出すのではなく、時間を見つけて現場に顔を出すのも方法です。 修繕費用の相場を知っておく 費用相場を知っておくと、修繕積立金が足りるか足りないかがわかって対策しやすくなります。 国土交通省の調査によると、1回目の大規模修繕の戸あたり工事の費用平均は、100万円です。 これに、お持ちの建物の戸数をかけると、だいたいの費用相場が出せます。 チェックポイントを押さえて大規模修繕に臨もう 大規模修繕を成功させるには、どんな点に気をつけて工事すべきなのか知っておく必要があります。 費用の面や、工事の仕上がりに影響を及ぼします。 この記事で紹介したチェックポイントを参考に、大規模修繕に臨みましょう。 2022年2月5日 更新

外壁のクラックは放置すると危険!大規模修繕の方法や修繕費などを解説

大規模修繕が必要な建物の劣化症状のひとつに、クラック(ひび割れ)があります。 大きくなると外観の印象に影響を与えるので、気になっているオーナーや大家さんもいるのではないでしょうか? 放っておくと、躯体へのダメージにもつながります。 この記事では、クラックを放置する危険性や、大規模修繕での補修方法、補修費用などについて解説します。 大規模な建物でクラックを放置する危険性 どのような大きさのクラックでも、放置すると建物に危険が及ぶ可能性があります。 クラックは、コンクリートやALCの外壁にできやすい劣化症状のひとつです。 大規模修繕の際も、必要に応じて補修工事を行います。 補修せずに放置しておくと、 ・躯体を傷める ・事故につながる ・資産価値が下がる など、トラブルを招く危険性があります。 躯体を傷める原因になる クラックから外壁内部に雨水が入り込むと、内部の鉄筋部の腐食を招く恐れがあります。 腐食した鉄筋は膨張し、内部から外壁のコンクリートを破壊する「爆裂」という現象を起こします。 爆裂によって躯体が傷めば、外壁が剥がれたり、倒壊したりする可能性が考えられるのです。 どんな微細なクラックでも、放置するとどんどんと幅を広げ、雨水の侵入経路になります。 同じ現象を引き起こすことも考えられるため、注意しましょう。 事故につながる クラックから雨水が染み込み外壁材が傷むと、崩れ落ちる可能性があり、大変危険です。 崩れた外壁材が通行人や居住者に当たれば、大事故につながります。 クラックは、目視ではわかりにくい症状です。 特に、大規模修繕が必要な建物は大きいので、地上からではクラックを見つけるのは困難です。 大規模修繕前の検査だけでなく、定期的なメンテナンスを行い、目視できない部分の状態を確認してもらいましょう。 資産価値が下がる 大きなクラックは、建物の資産価値に影響を与えます。 クラックは、マンションやビルに古びた、劣化した印象を与えます。 新しく、フレッシュな印象のマンションが近場にあれば、引っ越しを検討する入居者がいるかもしれません。 新しく入居を考えている人も同じです。 入居率に影響を与える可能性も考えられるため、クラックは放置しないようにしましょう。 大規模修繕におけるクラック補修の費用相場 大規模修繕におけるクラックの補修は、300〜2,300円/平方メートルが費用の相場です。 建物の規模、下地の状況、立地条件などにより、価格は変わります。 大規模修繕でのクラックの補修は、下地補修工事のひとつとして行われます。 大規模修繕におけるクラック補修の流れ 大規模修繕におけるクラック補修は、足場を開設し、下地である躯体の調査を行った後にするのが一般的です。 下地の調査は、目で確認したり、打診棒を使い、外壁を叩いたりして確認します。 クラックはもちろん、タイルやモルタルの浮き、爆裂の発生有無なども、同じように調査します。 ここで不具合が見つかった場合、下地補修工事が必要です。 下地補修工事では、外壁のクラックの補修以外に、シーリング補修、モルタルやタイルなどの浮きの補修も行います。 外壁の見た目や機能性を改善するために、下地の補修は欠かせません。 適正な補修を行うために、下地の調査もしっかりとしてくれる業者を選びましょう。 大規模修繕で行われるクラックの補修方法 大規模修繕におけるクラックの補修方法には、 ・充填工法 ・注入工法 ・被覆工法 の、3つがあります。 どの工法を用いるかは、クラックの幅で異なります。 以下で、それぞれの特徴を解説します。 充填工法 幅1mm以上のクラック(構造クラックの一種)に用いられる工法です。 充填方法は、クラックに沿って外壁を幅10mm、深さ10〜15mmのU字型にカットし補修材を充填します。 動きがあるクラックには、ウレタン樹脂やシリコン樹脂などのシーリング材を、動きがないクラックには、ポリマーセメントモルタル材を用います。 注入工法 幅0.2mm以上のクラック(構造クラックの一種)に用いられる工法です。 手動だけではなく機械を使い、エポキシ樹脂やアクリル樹脂などの有機系のほか、セメント系、ポリマーセメント系の補修材を利用します。 ただし、職人や作業員の技術力が仕上がりに影響するため、現在は機械を使う補修が一般的です。 使用する材料によっては、コンクリートの躯体と一体化する工法で、大規模修繕が必要な建物の外壁の補修によく使われます。 被覆工法 幅0.2mm以下の細いクラック(ヘアークラックの一種)に用いられる工法です。 塗膜弾性防水材や、ポリマーセメントモルタルなどの補修材を、クラックの表面に塗って覆います。 躯体内部への水や炭酸ガスの侵入を防ぐので、耐久性の向上にひと役買います。 大規模修繕が必要な建物でクラックが起きる原因 大規模修繕が必要なマンションやビルの外壁にクラックが起きやすい理由には、 ・コンクリートの性質 ・躯体の影響 ・塗膜の劣化 ・施工方法や仕上げのタイミング などが考えられます。 コンクリートの性質 コンクリートは、温度や乾燥などの影響を受けて伸び縮みする性質があります。 熱で膨張した後に急速に冷えたり、乾燥のため水分が蒸発したりすることで収縮が起こり、それがクラックの原因になるのです。 躯体の影響 ALCの外壁の場合は、躯体の状態も影響します。 躯体の歪みや、基礎の沈下などが主な原因です。 塗膜の劣化 塗膜が劣化した場合も、クラックが発生します。 この場合は、0.3mm以下のヘアークラックである場合が多く、すぐさま深刻なトラブルを引き起こすものではありません。 しかし、放置は危険です。 クラックが大きくなり、躯体まで水が染み込むと、外壁が剥がれる原因になります。 たとえヘアークラックでも、発見したら業者に依頼し、メンテナンスするのが得策です。 施工方法やタイミングの問題 施工方法や仕上げのタイミングが不適切だと、クラックの原因になることがあります。 コンクリートの場合は、硬化中に振動を受ける、乾燥の速度が著しく早い、打ち重ね(古いコンクリートに新しいコンクリートを流し込むこと)の間隔の問題などに影響を受けやすいです。 ALCの場合は、不適切な建具や内装工事の影響、取り付け方の不具合も問題になります。 大規模修繕後のトラブルでクラックを起こさせない方法 コンクリートやALCの外壁の建物には、劣化症状としてのクラックはつきものです。 しかし、大規模修繕後のトラブルとしてのクラックは、事前の準備や心構えで防ぐことができます。 ここでは、大規模修繕後のトラブルとしてのクラックを起こさせない方法を紹介します。 経験豊富な優良業者に依頼 大規模修繕は、経験豊富な業者に依頼しましょう。 どのような工事でも、業者選びは重要です。 業者選びをしっかり行うと、工事の仕上がりはもちろん、居住者への対応やアフターケアなども安心して任せられます。 業者の実績について知るには、ネットのクチコミや業者のホームページなどが参考になります。 実際に、その業者が大規模修繕を行った建物を見学するのも方法のひとつです。 チェック体制を整える 大規模修繕の進捗や各工程の仕上がりなどを、工事の管理者が定期的にチェックする体制を整えましょう。 工事について不明な点がある場合は、その都度、現場に確認し、問題がないかクリアにします。 工事の間は、管理組合や修繕委員会、業者、コンサルタントなどと定期的な打ち合わせをし、進捗の確認を行うようにしてください。 大規模修繕ではクラック補修が必須 大規模修繕が必要な建物の外壁には、コンクリートやALCを使うのが一般的です。 クラックは、それらの外壁に起こりやすい症状のひとつです。 微細なクラックはそこまで心配ありません。 しかし、放っておくと躯体を傷める原因になります。 どのサイズのクラックでも、見つけた場合は補修が必須といえます。 大規模修繕のときだけではなく、見つけた場合は業者に検査や補修を依頼するようにしましょう。 2022年2月3日 更新

マンションの大規模修繕費用や修繕積立金に平均どれくらいかかるのか?

マンションの大規模修繕の費用は、何年もかけて積み立てるものです。 しかし、いざ大規模修繕を始めるときに費用が足りないということは起こり得ます。 実際どれくらいかかるのか、どのくらいの資金が必要なのか見当がつけば、不足を生みにくくなります。 この記事では、大規模修繕にかかる費用の総額や戸あたり、工事別などの費用平均を紹介します。 マンションの大規模修繕の費用総額の平均 国土交通省『マンション大規模修繕工事に関する実態調査』によると、マンションの大規模修繕全体の費用総額の平均は、2,001〜4,000万円となっています。 その中で、3,001〜3,500万円で工事するケースが最も多いです。 修繕工事の項目では、仮設工事、外壁塗装、床防水の順で費用がかかるとされています。 マンションの大規模修繕の費用総額は、修繕工事の回数によって異なります。 これは、大規模修繕ごとに修繕する箇所が異なり、工事内容も変化するためです。 ここでは、大規模修繕の回数ごとの費用平均を紹介します。 1回目の大規模修繕の費用総額の平均 1回目の大規模修繕にかかる費用総額の平均は、3,001〜3,500万円です。 工事内容は、仮設工事、外壁塗装、床防水の順で費用がかかります。 1回目の大規模修繕は、築13〜16年目に行われるのが一般的です。 1回目の時点で、コンクリート内部に劣化症状が出ることはほとんどありません。 外壁や防水層などを、できる限り最新の状態に近づけるための工事を行います。 2回目の大規模修繕の費用総額の平均 2回目の大規模修繕の費用総額も、3,001〜3,500万円が平均です。 工事内容は、仮設工事、外壁塗装、床防水の順で費用がかかります。 1回目の大規模修繕との違いは、給水設備の工事が増えることです。 また、1回目に比べると劣化している箇所が増えたり、症状が進んでいたりすることが考えられます。 設備の取り替えや外壁の張り替えなどを行うケースが増え、工事の規模や費用が大きくなる時期でもあります。 費用のことを考えて、いくつかの修繕を3回目に回そうと考えるオーナーや大家さんもいるでしょう。 しかし、先送りすると、劣化症状が進行し、大規模修繕以外でのメンテナンスの回数が増えたり、3回目の費用が多額になったりするので注意が必要です。 2回目の大規模修繕では、症状の具合と費用のバランスを見て、それぞれの修繕箇所の工事の要否を決定、調整しましょう。 3回目以上の大規模修繕の費用総額の平均 3回目の大規模修繕の費用総額は、2,001〜2,500万円が平均です。 工事内容では、外壁塗装、仮設工事、屋根防水の順で費用がかかります。 1回目、2回目の大規模修繕の内容に加え、玄関ドアや屋外鉄骨階段などの建具・金物の修繕工事が増える傾向にあります。 1回目、2回目の大規模修繕時の建物よりも、ずいぶんと劣化症状が進んでいるのが一般的です。 排水管や玄関ドア、電気関係など、更新する必要がある設備も多くあるでしょう。 また、入居者の年齢も上がっているので、バリアフリーに対応する工事も必要です。 建物や設備が古くなると、住み心地の悪さを感じる入居者も出てきて、空室が増える可能性もあります。 そうなると、マンションの資産価値に影響を与えます。 補修や設備の更新以外に、機能面の向上を目的にして、工事を行いましょう。 マンションの大規模修繕の戸あたり工事の平均費用 次に、マンションの大規模修繕の戸あたり工事の費用平均を紹介します。 1〜3回目の戸あたりの費用平均は75〜100万円で、全体の3割を占めています。 続いて、100〜125万円が2割、50〜75万円が全体の1割という結果です。 大規模修繕の回数ごとでは、1回目の平均は100万円、2回目は97.9万円、3回目は80.9万円となっています。 1戸100万円の工事を100戸以上のマンションで行う場合、工事の総額は1,000万円かかるということになります。 マンションの大規模修繕の床面積あたりの平均費用 マンションの大規模修繕の床面積あたりの費用平均は、10,000〜15,000円が目安となっており、全体の約4割を占めます。 1回目の床面積あたりの費用平均は13,095.9 円/平方メートル、2回目は14,634.9 円/平方メートル、3回目は11,931.0 円/平方メートルという結果です。 1回目の床面積あたりの費用平均を例に取ると、延面積3,000平方メートルのマンションの場合、約52,000万円が費用としてかかります。 マンションの大規模修繕の工事別価格の平均 マンションの大規模修繕で行われる割合が多い、外壁、仮設、防水の修繕工事の平均価格を紹介します。 外壁工事 大規模修繕での外壁工事は、主に塗装面や外壁材、シーリング部分などの補修を行います。 しかし、築年数が経った3回目以降の大規模修繕では、塗膜面をすべて剥がしてから塗り直すという方法を取る場合もあります。 ほかの工事と同じで、建物の状態によって工事の内容が異なり、費用も変わると思っておくといいでしょう。 大規模修繕の費用のうち、約2.5割を占める工事となっています。 大規模修繕の総額が2,000万円だった場合、500万円が外壁工事にあてられます。 外壁塗装に一般的に使われるシリコン系塗料の平均価格は、1,800〜3,500円/平方メートルです。 仮設工事 仮設工事とは、建物の修繕ではなく、工事の準備のための工事です。 足場の組み立てや仮設トイレ、工事現場事務所、資材置き場などの設置がそれにあたります。 大規模修繕全体で、約2割を占める工事です。 大規模修繕の総額が2,000万円だった場合、仮設工事にかかる費用は、だいたい400万円になります。 防水工事 大規模修繕における防水工事とは、屋上やバルコニー、外階段などの、主に床面の防水処理工事を指します。 大規模修繕の費用のうち、約2割を占める工事です。 2,000万円の工事の場合、400万円が防水工事に当てられます。 また、防水工事は、工法ごとに金額が変わります。 アスファルトを浸透させたシートを加熱溶解したアスファルトで貼り重ねていく「アスファルト防水」の価格平均は3,500〜22,000円/平方メートル、塩化ビニールやゴム性のシートを下地に貼り付けていく「シート防水」では3,000〜15,000万円/平方メートル、防水用のプラスチックシートを使う「FRP防水」は4,500〜12,000万円/平方メートルです。 大規模修繕の資金とその平均 大規模修繕の資金は、毎月入居者から集める「修繕積立金」を使います。 ここでは、修繕積立金についてや、その平均額、積立方法を紹介します。 大規模修繕の「修繕積立金」とは 修繕積立金とは、大規模修繕の工事や建物診断などに当てられる資金のことを指します。 入居者から毎月集めるもので、戸あたりの平均額は11,243円です。 修繕積立金の積立方法 修繕積立金の積立方法には、均等積立方式と段階増額積立方式の2種類があります。 均等積立方式は、均等に積み立てていく方法です。 値上がりしないので、安定して積み立てることができます。 段階増額積立方式は、徐々に徴収する金額を上げていく方法です。 最初は低く抑えられていますが、築年数が古くなるにつれて負担が大きくなるのがネックです。 国土交通省は均等積立方式を推奨しています。 しかし、実際は段階増額方式を採用しているケースが多いです。 マンションの大規模修繕の費用に関する注意点 最後に、大規模修繕の工事費用の値上がりや修繕積立金が変動するなど、マンションの大規模修繕の費用に関する注意点を解説します。 追加費用が発生する可能性がある 工期が伸びたり、予定よりも修繕箇所が増えたり、工事完了時に不具合が見つかったりすると、追加費用が発生する原因になります。 追加費用は、大規模修繕を計画したときには予定していなかった費用なので、修繕積立金では賄えない可能性があります。 業者に任せきりにせず、定期的に進捗状況の確認し、現場では何が起こっているのか現状を把握して対策しましょう。 修繕積立金が変動する可能性がある 修繕積立金の必要な額は、建物の規模や劣化症状の具合、共用部分の有無などに加え、居住者や時代のニーズ、仕上げ材の種類、業者の就労環境、大規模修繕時の物価などの影響を受け変動します。 値上がりすることもありますし、少なく済むケースもあるでしょう。 マンションの大規模修繕の平均費用を知り、早々に準備しよう マンションの大規模修繕は、工事も然ることながら費用の準備も大変です。 事前に費用の平均を知っておくと、準備しやすくなります。 大規模修繕の工事や修繕積立金の平均について、事前に理解しておきましょう。 2022年2月1日 更新地域密着15,000件の豊富な施工実績

この度はSKリニューアルのHPをご覧いただき誠にありがとうございます。

SKリニューアルは北九州市で創業30年以上のエスケーハウス株式会社が運営しております。

北九州市・福岡市を中心にしたこの地域の皆様に愛されてここまでこれたからこそ、地域に根差す皆様へ更なる恩返しをと思い、この度大規模修繕専門店であるSKリニューアルをオープンしました。

1棟1棟を丁寧に施工し、数十年後の安心をお客様へお届けします!

現在のアパート・マンションにご不安や懸念事項がありましたらお気軽にお問い合わせください。

プロがすぐに駆け付けます!